Средние века были эпохой анонимности. Средневековые писатели не подписывали свои произведения, потому что писали только «во славу Божию». В теоцентрическом мире личность не имела значения, а идея авторства ещё даже не развивалась.

Эти утверждения, повторяемые веками, получили прочную интеллектуальную основу благодаря Мишелю Фуко — одному из самых влиятельных (и по мнению, некоторых, самых выдающихся) французских философов XX века.

В 1979 году мыслитель заявил, что литературные произведения стали ассоциироваться с конкретными людьми только в современную эпоху, и это во многом стало результатом введения авторского права, идеи «авторского права».

Радикальный «переворот» правил должен был произойти не раньше, чем в XVII-XVIII веках. В результате Шекспир и Вольтер заняли место различных средневековых анонимов.

«Трагическая и смешная чушь одновременно»

Но философу быстро указали, что для подтверждения его тезиса он не представил никаких доказательств. Роджер Шартье в своей книге «Порядок книг» ясно показал, что идея авторства существовала не только в Средние века, но и на протяжении всей литературы.

Другой исследователь, Роберт Гриффин, критиковал Фуко за то, что он основывал свои аргументы исключительно на «его авторитете». Он правильно добавил, что утверждения о том, что в прежние времена людей не интересовало, кто стоит за прочитанными произведениями, просто не имеют смысла.

Есть много подобных комментариев. И всё же: взгляд на безымянную эпоху, когда художник был недооценённым рабочим, всё ещё сохраняется.

Доктор Яцек Ковальский на страницах недавно вышедшей книги «Средневековье. Развенчивая мифы», прямо пишет, что это «трагедия и нелепость одновременно». И он приводит ряд свидетельств того, что 600, 700 или 800 лет назад не было недостатка в авторах, которые гордились своей работой.

«Слава богу и мне»

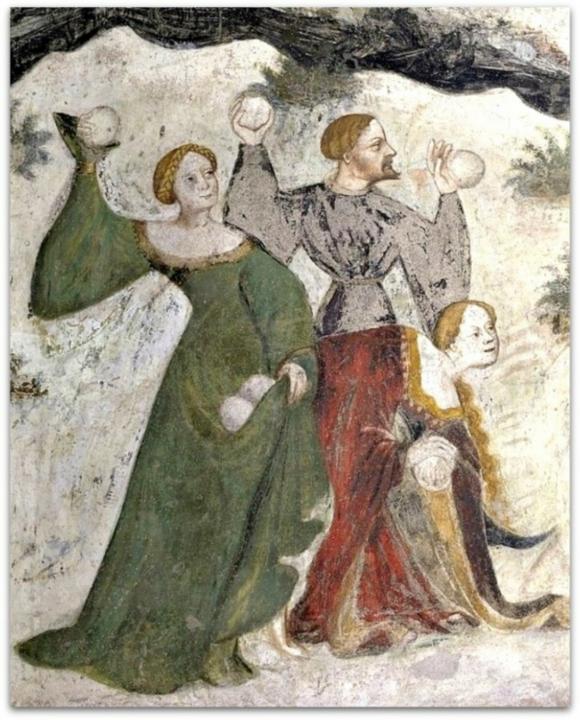

«Монахи работали, конечно, для славы Божьей, но они не забывали и о своей собственной», — подчёркивает Ковальский. Даже в переписных книгах делались «скромные или нескромные» пометки об авторстве не столько текста, сколько самого его экземпляра. А иногда и автопортреты в виде замысловатых миниатюр!

Создатель так называемой «Псалтыря Эдвина» XII века не только провозгласил себя евангелистом, но и добавил целое стихотворение в свою честь.

В XXI веке никто бы не позволил редактору, корректору или иллюстратору книг делать это. Но в якобы анонимную средневековую эпоху проявления гордыни случались постоянно.

Напыщенный, многословный, самовосхваленный

Аналогичным образом были «подписаны» постройки. На постаменте трансепта Нотр-Дам в Париже хорошо видна, даже показная надпись:

«В 1257 году от Рождества Христова, 12 февраля, это здание было построено во славу Матери Христовой мастером-каменщиком Иоанном из Челлеса».

Автор «Разоблачение мифов» приводит к выводу, что подобные надписи также можно найти в соборах Амьена, Страсбурга, Модены и Вероны.

Многие надписи были напыщенными, многословными, самовосхваленными. Но это желание сохранить свои художественные достижения было полностью принято в Средние века.

Во славу бизнеса?

Яцек Ковальский подчёркивает, что комментарии о распространении анонимных произведений можно успешно применить к любой эпохе. И к средневековью.

Не заглядывая далеко: современные дизайнеры редко увековечивают себя на стенах «своих» зданий, и большинство современных архитектурных произведений, которые нас окружают, следует считать анонимными — смиренно возведёнными «во славу бизнеса».

Этот комментарий следует распространить на другие области. В конце концов, в интернете бесчисленное множество анонимных мемов, а новостные порталы не подписывают каждую новость и каждое сообщение именем журналиста.

Точно так же не все произведения были подписаны в Средние века. Тем более (и здесь справедливо признать, что Мишель Фуко в чём-то прав) тысячелетие назад на оригинальность текстов обращали мало внимания.

Средневековые произведения бесконечно копировались, переделывались и дополнялись. Они функционировали в различных версиях, в которые десятки писцов, летописцев и комментаторов вносили все новые и новые дополнения и изменения.

В эпоху до изобретения книгопечатания часто не удавалось указать одного конкретного создателя текста. Иногда было проще ни на кого не указывать.

В остальное время работы отмечались пометками об авторстве, но их удаляли переписчики и «рерайтеры». В результате писатели стали анонимными только в глазах последующих поколений. И всё же на самом деле многие пережили историческую цензуру.